说起潜艇兵的日常生活,大家可能觉得他们是军队里伙食标准最高的群体之一,能跟空军比肩。可实际情况远没那么光鲜,潜艇上做饭这事儿,简直是件高风险操作。 海底航行三个月那种长任务,艇员们吃的东西往往局限在罐头和简单加热食品上,为什么呢?因为潜艇是个封闭空间,任何多余动作都可能带来麻烦。 噪音、氧气消耗、油烟处理,这些因素加一块儿,让厨房工作变成战场一样的存在。剁根排骨这种在陆地上再平常不过的事儿,在艇上直接升级成生命威胁,原因就在于它会制造出容易被敌方探测的声波,导致整艇暴露位置。 潜艇设计的核心是隐蔽性,水下航行时要尽量安静,避免被声纳捕捉。艇内噪音主要来自机械碰撞,而做饭过程中的切菜、炒锅碰撞这些动作,声音通过艇体传到水里,会放大好几倍。敌方的声呐灵敏度高,几公里外就能锁定信号。 所以,艇员在准备食材时,必须严格控制动作。像剁排骨,需要用刀斧大力砍击骨头,那碰撞声在水下传播距离远,相当于自报家门。任务失败不说,整艇人命都悬了。实际操作中,艇上厨房设备有限,只能用电炉或微波炉加热,避免传统锅具的敲击。食材大多在岸上预处理好,带上艇后直接煮或蒸,减少现场操作。 氧气问题是另一个大头。潜艇空气循环靠系统维持,氧气供应有限,明火烹饪会快速消耗氧气,还可能产生一氧化碳等有害气体。艇内空间小,火灾隐患大,一旦起火,灭火难,艇员呼吸都成问题。 所以,严禁明火,所有加热都用电设备。但电设备也有风险,短路或过载同样能引发事故。艇员做饭时,得随时监控氧气水平,确保不超标。长期航行中,氧气管理直接影响大家的身体状态,缺氧会导致头晕、疲劳,影响执行任务。 油烟处理也棘手。炒菜产生的油烟不能随便排到海里,那会留下痕迹,被卫星或飞机发现。艇上用净化器处理,但效率不高,残留油烟会积累在厨房墙壁和设备上,时间长了整个舱室油腻腻的。 艇员清洁起来费劲,还得戴口罩防吸入。刺激性强的食材如辣椒、洋葱、大蒜,这些在艇上基本禁忌,因为气味扩散快,影响空气质量,艇员闻久了容易不适,甚至影响士气。艇内空气循环慢,异味一出就散不开,大家只能忍着。 回看中国潜艇兵饮食的历史,早年受苏联影响大。那时候潜艇操作流程多学苏联金八号配资,饮食也跟着走,吃牛奶、面包这类东西。好处是处理简单,不用刀切,直接烘焙或蒸烤,不会产生噪音。

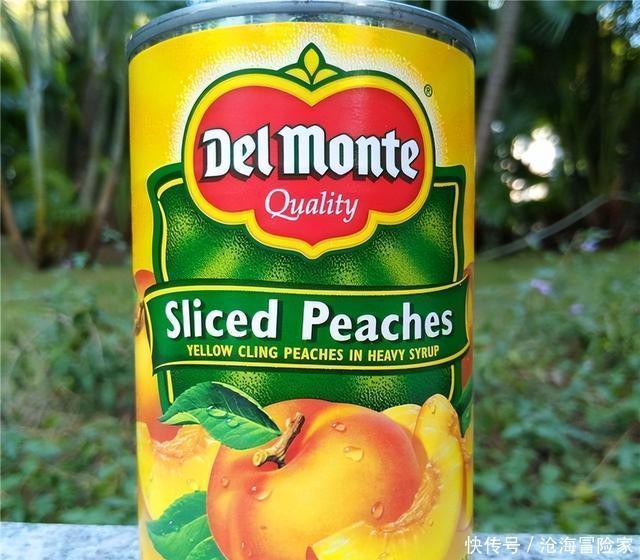

所以,艇员在准备食材时,必须严格控制动作。像剁排骨,需要用刀斧大力砍击骨头,那碰撞声在水下传播距离远,相当于自报家门。任务失败不说,整艇人命都悬了。实际操作中,艇上厨房设备有限,只能用电炉或微波炉加热,避免传统锅具的敲击。食材大多在岸上预处理好,带上艇后直接煮或蒸,减少现场操作。 氧气问题是另一个大头。潜艇空气循环靠系统维持,氧气供应有限,明火烹饪会快速消耗氧气,还可能产生一氧化碳等有害气体。艇内空间小,火灾隐患大,一旦起火,灭火难,艇员呼吸都成问题。 所以,严禁明火,所有加热都用电设备。但电设备也有风险,短路或过载同样能引发事故。艇员做饭时,得随时监控氧气水平,确保不超标。长期航行中,氧气管理直接影响大家的身体状态,缺氧会导致头晕、疲劳,影响执行任务。 油烟处理也棘手。炒菜产生的油烟不能随便排到海里,那会留下痕迹,被卫星或飞机发现。艇上用净化器处理,但效率不高,残留油烟会积累在厨房墙壁和设备上,时间长了整个舱室油腻腻的。 艇员清洁起来费劲,还得戴口罩防吸入。刺激性强的食材如辣椒、洋葱、大蒜,这些在艇上基本禁忌,因为气味扩散快,影响空气质量,艇员闻久了容易不适,甚至影响士气。艇内空气循环慢,异味一出就散不开,大家只能忍着。 回看中国潜艇兵饮食的历史,早年受苏联影响大。那时候潜艇操作流程多学苏联金八号配资,饮食也跟着走,吃牛奶、面包这类东西。好处是处理简单,不用刀切,直接烘焙或蒸烤,不会产生噪音。 面包储存时间长,牛奶低温下能保几天。但问题也明显,牛奶保质期短,面包做起来耗水。 早期中国潜艇海水淡化技术不成熟,出海带的水主要用于饮用和设备冷却,吃面包就得省着用。出航几天后,新鲜东西吃完,就转吃罐头。罐头营养足,但口感单调,艇员吃多了腻歪。张召忠当过潜艇兵,他回忆说,艇上胃口差,发的罐头吃不完,带回家给孩子。

面包储存时间长,牛奶低温下能保几天。但问题也明显,牛奶保质期短,面包做起来耗水。 早期中国潜艇海水淡化技术不成熟,出海带的水主要用于饮用和设备冷却,吃面包就得省着用。出航几天后,新鲜东西吃完,就转吃罐头。罐头营养足,但口感单调,艇员吃多了腻歪。张召忠当过潜艇兵,他回忆说,艇上胃口差,发的罐头吃不完,带回家给孩子。 后来,随着中苏关系变化,中国潜艇技术自立,饮食也调整成中式。艇员更适应米饭、面条、蒸菜这些。但中餐问题多,首先还是噪音,不能随便动刀,尤其是剁硬骨头。 食材选软的,或者岸上切好带上去。油烟大,炒菜少,改成蒸煮为主。耗水量高,保质期短,出海初期能吃新鲜饭,后期还是罐头为主。艇员出航一个月,头一周新鲜菜,剩下时间方便食品占大头。 技术进步帮了大忙。现在潜艇有更好淡化设备,淡水供应稳了。自热食品和预制菜普及,这些东西加热快,不用明火,噪音小。预制菜口感比罐头好,对艇员是升级。艇上厨房虽小,但设备先进,能处理更多品种。相比早期,现在艇员伙食多样化,营养均衡性高。

后来,随着中苏关系变化,中国潜艇技术自立,饮食也调整成中式。艇员更适应米饭、面条、蒸菜这些。但中餐问题多,首先还是噪音,不能随便动刀,尤其是剁硬骨头。 食材选软的,或者岸上切好带上去。油烟大,炒菜少,改成蒸煮为主。耗水量高,保质期短,出海初期能吃新鲜饭,后期还是罐头为主。艇员出航一个月,头一周新鲜菜,剩下时间方便食品占大头。 技术进步帮了大忙。现在潜艇有更好淡化设备,淡水供应稳了。自热食品和预制菜普及,这些东西加热快,不用明火,噪音小。预制菜口感比罐头好,对艇员是升级。艇上厨房虽小,但设备先进,能处理更多品种。相比早期,现在艇员伙食多样化,营养均衡性高。 看看美国潜艇兵的情况,他们饮食习惯不同,选择多些。常吃油炸肉类、土豆、麦片、玉米片这些。高热量,适合高强度工作。早期出海有蔬菜沙拉,但保质期短,一周后没了。他们有“意大利之夜”,吃披萨、千层面,换口味。这些以烤蒸为主,噪音控制好。 肉类冷冻保存两个月,土豆五周,但艇上空间限,长期任务后期还是罐头。补充维生素用蔬果罐头。和中国比,美国艇员油炸食品多,但健康风险也高,艇上医疗条件有限。 总体上,潜艇做饭难在平衡营养、安全、隐蔽三方面。艇员伙食标准高,实际执行受环境拖累。海底航行三个月,艇员心理压力大,吃东西不只是填饱肚子,还得维持体力。 噪音控制是核心,剁排骨这种事,直接避开,用预切食材代替。氧气管理靠系统监测,艇员训练时就学这套。油烟问题通过净化器缓解,但积累仍需定期清洁。

看看美国潜艇兵的情况,他们饮食习惯不同,选择多些。常吃油炸肉类、土豆、麦片、玉米片这些。高热量,适合高强度工作。早期出海有蔬菜沙拉,但保质期短,一周后没了。他们有“意大利之夜”,吃披萨、千层面,换口味。这些以烤蒸为主,噪音控制好。 肉类冷冻保存两个月,土豆五周,但艇上空间限,长期任务后期还是罐头。补充维生素用蔬果罐头。和中国比,美国艇员油炸食品多,但健康风险也高,艇上医疗条件有限。 总体上,潜艇做饭难在平衡营养、安全、隐蔽三方面。艇员伙食标准高,实际执行受环境拖累。海底航行三个月,艇员心理压力大,吃东西不只是填饱肚子,还得维持体力。 噪音控制是核心,剁排骨这种事,直接避开,用预切食材代替。氧气管理靠系统监测,艇员训练时就学这套。油烟问题通过净化器缓解,但积累仍需定期清洁。 潜艇兵选拔严,身体素质强,但长期水下生活考验耐力。饮食单调易导致维生素缺乏,艇上补给药片。任务中,艇员轮班做饭,操作规范严格。任何失误都可能连锁反应,影响整艇安全。 从全球看,核潜艇技术先进,航行时间长,做饭挑战更大。常规潜艇上浮补充空气,核艇水下几个月不停。各国都在优化艇内生活系统,中国近年进步快,艇员反馈伙食改善明显。 潜艇做饭这事儿,反映出军事科技的细微处。表面简单,背后是工程学、声学、营养学的综合。艇员为国家执行任务,付出多,大家平时想不到。希望技术继续发展,让他们吃得更好,任务更顺。

潜艇兵选拔严,身体素质强,但长期水下生活考验耐力。饮食单调易导致维生素缺乏,艇上补给药片。任务中,艇员轮班做饭,操作规范严格。任何失误都可能连锁反应,影响整艇安全。 从全球看,核潜艇技术先进,航行时间长,做饭挑战更大。常规潜艇上浮补充空气,核艇水下几个月不停。各国都在优化艇内生活系统,中国近年进步快,艇员反馈伙食改善明显。 潜艇做饭这事儿,反映出军事科技的细微处。表面简单,背后是工程学、声学、营养学的综合。艇员为国家执行任务,付出多,大家平时想不到。希望技术继续发展,让他们吃得更好,任务更顺。 潜艇隐蔽靠低噪音设计,艇体材料吸音,设备减震。但人为噪音难控,做饭时艇员穿软底鞋,轻拿轻放。剁骨头声波频率特定,敌方声纳易识别。所以,艇上菜单避开需大力处理的菜。岸上后勤关键,预制半成品上艇。 氧气供应靠电解水或化学剂,消耗电能。核艇电力足,常规艇电池限。做饭用电加热,功率控制,避免峰值耗电。艇员训练模拟水下环境,适应低氧。

潜艇隐蔽靠低噪音设计,艇体材料吸音,设备减震。但人为噪音难控,做饭时艇员穿软底鞋,轻拿轻放。剁骨头声波频率特定,敌方声纳易识别。所以,艇上菜单避开需大力处理的菜。岸上后勤关键,预制半成品上艇。 氧气供应靠电解水或化学剂,消耗电能。核艇电力足,常规艇电池限。做饭用电加热,功率控制,避免峰值耗电。艇员训练模拟水下环境,适应低氧。 油烟中颗粒物附着设备,影响电子系统。净化器用活性炭过滤,但饱和后换新难。艇上维护频繁,艇员用抹布擦拭。 饮食演变中,中国从苏联模式转本土,体现自主性。艇员反馈推动改进,如增加自热米饭。预制菜在陆地争议大,在艇上却是福音,口味接近家常。

油烟中颗粒物附着设备,影响电子系统。净化器用活性炭过滤,但饱和后换新难。艇上维护频繁,艇员用抹布擦拭。 饮食演变中,中国从苏联模式转本土,体现自主性。艇员反馈推动改进,如增加自热米饭。预制菜在陆地争议大,在艇上却是福音,口味接近家常。 美国艇员文化有主题餐日,缓解单调。中国艇上也试节日菜单,提振士气。但核心仍安全第一。 潜艇做饭难,根源是环境极端。海底三个月,艇员靠意志和科技支撑。剁排骨风险高,提醒大家和平来之不易。

美国艇员文化有主题餐日,缓解单调。中国艇上也试节日菜单,提振士气。但核心仍安全第一。 潜艇做饭难,根源是环境极端。海底三个月,艇员靠意志和科技支撑。剁排骨风险高,提醒大家和平来之不易。 艇员健康监测重要,饮食影响免疫。艇上医生检查营养,调整菜单。长期任务后,上岸恢复期长。 全球潜艇事故多因小事酿大祸,做饭环节需警惕。各国交流经验,提升标准。 中国潜艇部队发展迅猛,艇员待遇改善。伙食虽难,但营养保障到位。未来,无人化技术可能减轻负担。

艇员健康监测重要,饮食影响免疫。艇上医生检查营养,调整菜单。长期任务后,上岸恢复期长。 全球潜艇事故多因小事酿大祸,做饭环节需警惕。各国交流经验,提升标准。 中国潜艇部队发展迅猛,艇员待遇改善。伙食虽难,但营养保障到位。未来,无人化技术可能减轻负担。 艇里做饭这事儿,不是简单煮饭,而是关乎生存的艺术。噪音、氧气、油烟,每项都考验极限。艇员们在这种环境下坚守,值得敬佩。希望更多人了解他们的不易,推动科技进步,让水下生活更人性化。

艇里做饭这事儿,不是简单煮饭,而是关乎生存的艺术。噪音、氧气、油烟,每项都考验极限。艇员们在这种环境下坚守,值得敬佩。希望更多人了解他们的不易,推动科技进步,让水下生活更人性化。

易倍策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。